Juan Carlos Dumas*

François Rabelais, médico, diplomático, cura franciscano francés tornado monje benedictino y gran crítico de la Iglesia Católica del Medioevo Tardío, es famoso por la popular novela satírica que escribiera en 1532, titulada Pantagruel. En ella, Rabelais relató las desventuras de un gracioso y patético gigante, en el ingenio picaresco de su autor, hijo de otro voluminoso ser llamado Gargantúa, personaje similar que imaginara dos años más tarde con gran acogida del reducido público que en el 1500 tenía acceso y educación suficiente como para leer tan indocta literatura. Los que no estaban encantados con su obra eran los catedráticos y teólogos de La Sorbonne, el colegio teológico más prestigioso del mundo occidental en aquella época, luego transformado en la famosa universidad parisina. Argumentaban sus detractores que Rabelais, haciendo honor fonético a su apellido, se revelaba contra las normas y el falso decoro de conservadores y religiosos, mofándose de dogmas y rituales típicos del catolicismo medieval. Su crítica de la Iglesia Romana, su señalamiento acusatorio de la corrupción que imperaba en la época, la hipocresía de la curia y lo que consideraba era un monasticismo sin sentido y lejano de un modelo de vida sencillo que el autor consideraba más auténtico –con énfasis en la hermandad entre los seres humanos y el valor del humanismo más allá de cualquier afiliación religiosa–, eran anatemas que en otros países –o sin las imprescindibles alianzas de reyes o príncipes que toleraban al francés–, le hubiera costado la cabeza.

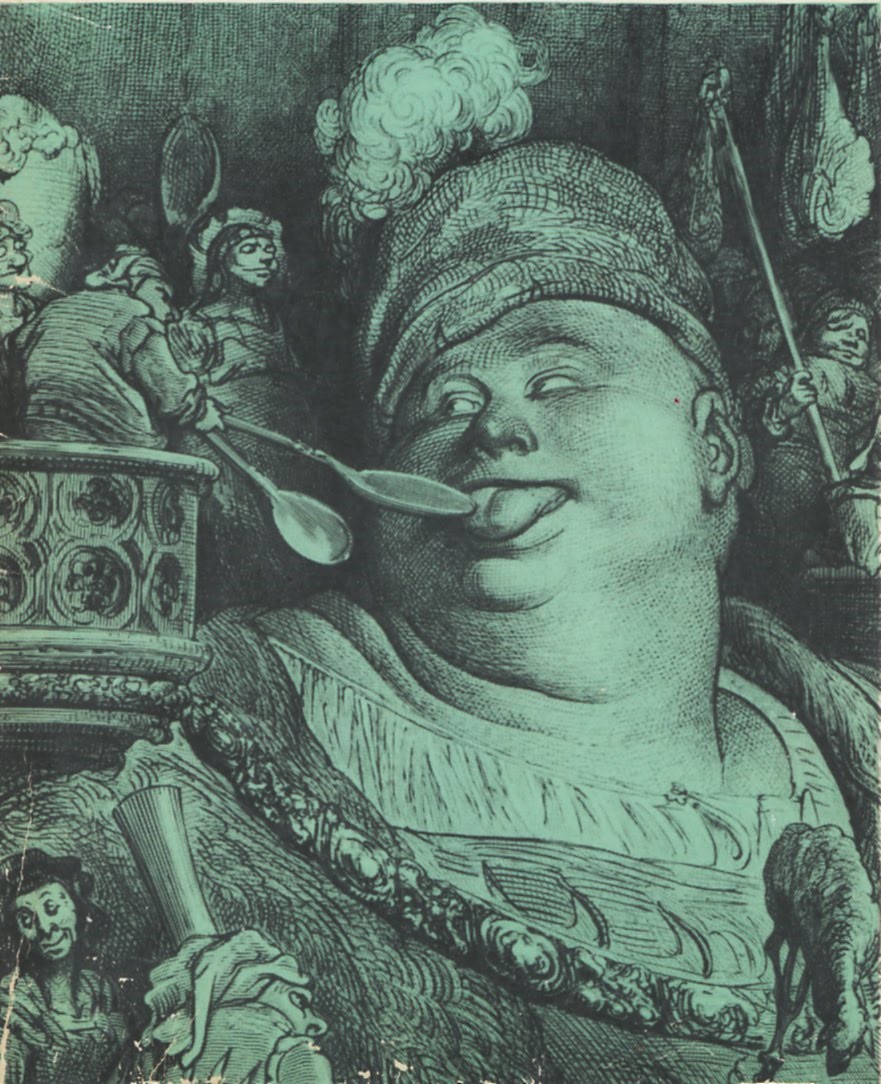

En los tumultuosos años de la escisión de la todopoderosa Iglesia Católica manejada caprichosamente por Roma, figuras como Martín Lutero en Alemania y el holandés Erasmo de Rotterdam, abogaban por cambios monumentales que, en suma, darían lugar a La Reforma y al nacimiento de denominaciones cristianas distantes y críticas de Roma. Volviendo a François Rabelais, la indignación y el enojo que sintió cuando le confiscaron sus libros de griego (ya que a partir de las traducciones de Erasmo presentaban una visión más liberal y simplificada del Nuevo Testamento), lo llevaron a dejar la orden y entrar en la Benedictina, aunque en 1527 se alejó de la vida monástica para perseguir una carrera en medicina en el hospital de Lyon. Con sus extravagantes y sobredimensionados personajes de Gargantúa y Pantagruel –mismos que ya habían aparecido en pequeños panfletos e historietas populares que le sirvieron de inspiración–, el monje-médico criticó, con mordacidad propia de un cómico de los Late Night Shows de hoy en día, esa filosofía en la que muchos aparentes devotos de la religión, como los dos gigantes, se dedicaban “a comer, beber y disfrutar” –cual sibaritas y glotones a los que poco le importaba la espiritualidad por las que supuestamente se habían hecho monjes y realizado votos, en la mayoría de los casos, de pobreza, sumisión y castidad. Crítica que aún hoy es válida y no sólo para las religiones sino para mucha gente que prioriza la satisfacción, “la felicidad” y el pasarla bien a principios moral y éticamente más valiosos que podrían sintetizarse en pocas palabras: un humanismo con atención al prójimo y respeto a los demás.

Claro que Rabelais no fue el primer hombre ofuscado por los sinsentidos de la iglesia a la que pertenecía y la mercantilización del culto a través de indulgencias y nombramientos en la jerarquía eclesiásticas –incluso de obispos y papas–, proporcionales a los dineros recibidos por la curia. Muchos de ustedes recordarán las valientes denuncias del místico fraile y poeta San Francisco de Asís, hijo de un rico mercader italiano de telas, y su énfasis por un estilo de vida sencillo y humilde. Como decía allá en el siglo XIII: “Quiero poco y lo poco que quiero lo quiero poco.”

En el siglo IV a. C., Diógenes, filósofo griego adscripto al cinismo, apodado precisamente el cínico o el perro, demostraba su filosofía de vida de una manera igualmente radical y contestataria. Si hemos de creer las narraciones históricas que llegaron a nosotros, vivía el filósofo ateniense dentro de una tinaja o barril para criticar a la vista de todos el materialismo que acompañó a nuestra especie casi desde sus inicios, así como las convenciones sociales que requerían dar señales de prestigio y de poder que Diógenes despreciaba tanto como la corrupción, otra compañera histórica de la humanidad. Cierto o no, pero definitivamente reflejo de la mentalidad del filósofo, se dice que cuando Alejandro Magno pasó junto a él para indagar de qué se trataba su filosofía y ofrecerle cualquier cosa que deseara, Diógenes le contestó al mejor estilo del budismo Zen: “Córrete, que me estás tapando el sol.” En otras palabras: no quiero nada de ti, radicalismo que nos suena sorprendente cuando tanta gente se arrima, se acomoda y se arrodilla ante los poderosos para ganar favores. Se cuenta también que el filósofo, cuando no estaba en su tinaja, deambulaba por las calles de Atenas con una lámpara o farol en la mano, y cuando le preguntaban qué buscaba, Diógenes respondía: “Busco una persona honesta,” aparentemente tan difícil de encontrar en la Grecia del siglo IV a. C., como en cualquier parte del planeta hoy en día.

Desde otro ángulo, contrastando con estos ejemplos históricos de figuras que insistían en la simplicidad de la vida y en la no acumulación de riquezas, también vale acordarnos de que, en nuestros 2 millones de años de supervivencia como especie, los individuos y clanes que acumulaban cosas –azúcar, grano, agua, carne y más tarde el dinero para comprarlas–, lograban que sus genes se posicionaran mejor en la supervivencia hacia las siguientes generaciones. El avance de la cultura humana, empero, nos obliga a ser cuidadosos en nuestras elecciones y prioridades axiológicas, ya que el exceso de acumulación puede traer consecuencias nefastas: desde el punto de vista físico, la obesidad y la acumulación de grasas y azúcares no son amigas de la salud; desde lo psicológico y social, quien exagera en acumular cosas corre el riesgo de dejar atrás otros valores esenciales, incluyendo la vida familiar y social y el desarrollo de otras virtudes que no pasan por lo estrictamente económico ni se miden monetariamente. Por eso, aprecio cada vez más el mensaje de Siddhartha Gautama, el Buda, su advertencia de evitar excesos y su ponderación del Camino Medio, una vida equilibrada y mesurada lejos de perniciosas harturas. Su propia vida, partiendo de un mundo de riqueza y privilegio en el reino Himalayo-nepalés de su padre, y pasando por el ascetismo extremo y la mortificación corporal que acostumbraban hacer los faquires del siglo V a. C., le hicieron ver al joven príncipe trocado mendigo que ambos extremos eran francamente absurdos, transformando la moderación en una idea radical, aunque suene contradictoria la palabra.