Por Juan Carlos Dumas, Ph.D.*

Nuestro inefable editor, Luis Ríos-Álvarez, planteando el tema de la felicidad conyugal comenta en su editorial del pasado mes de marzo, y muy acertadamente: “Las cosas chiquitas, esas a las que a lo mejor no le damos la importancia debida, como despertarse con una sonrisa, un beso de buenos días, disfrutar de un café juntos, planear el día en conjunto y sentirse realizados al final de la jornada, son los ladrillos que forman el cimiento de una relación sólida, no totalmente perfecta, pero, si aceptablemente suficiente como para que el castillo no se derrumbe.”

En ese mismo editorial me “tira el guante” para ver si lo recojo, ya desde el punto de vista clínico-psicológico, en lo que respecta a dilucidar cuáles son aquellas variables que hacen prosperar a una pareja en sus vínculos interpersonales mientras hunden a otras en la apatía, la desesperanza o el arrepentimiento. Luis, se autodefine humildemente como “un ser humano que ha vivido algunos años y ha tenido la virtud de ir recogiendo algo de sabiduría callejera”, recordándonos aquello del Martín Fierro: “El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo”, esto, sin alusión alguna a su gentil persona.

Efectivamente, su comentario da en el clavo de lo que hoy sabemos acerca de los factores que contribuyen a la salud emocional y a la satisfacción marital o de pareja, sea esta heterosexual o no. El famoso psicólogo norteamericano John Gottman realizó muchos experimentos en el campus de la Universidad de Washington en 1975. Invitó a un grupo de parejas a pasar unos días allí y, con su permiso, grabó cada momento de su interacción desde el desayuno hasta la cena, obviando por supuesto el momento del baño. El investigador y sus colegas intentaban identificar las variables que hacían que una pareja desarrollara un nivel óptimo de armonía y de felicidad, por supuesto, ceteris paribus –todos los otros factores siendo iguales–, de manera de predecir su continuidad y satisfacción a través del tiempo, en mi opinión, el otro factor sustancial de toda ecuación humana.

¿Cuál fue entonces ese factor esencial? Gottman lo explica como “pequeñas inversiones” o comentarios cotidianos que denotan aprecio y valoración hacia la pareja que las recibe. Tal y como sugiere Ríos-Álvarez, esas “dosis” continuas de afecto y atención, de agradecimiento y valoración del otro, van construyendo capas acumulativas por las que la pareja se siente apreciada, reconocida y amada. Ejemplos: gracias por preparar la comida, te salió muy rica; gracias por tu esfuerzo de trabajo; qué buena madre o padre que eres; me encanta cómo resolviste este problema; admiro tu esfuerzo en… es un gusto compartir esto contigo; buenos días, amor; que descanses, querido, etc., etc.

La gente que no está acostumbrada a verbalizar su aprecio por su pareja, o hasta por los demás en general, puede aprender a hacerlo. Doy fe de ello a través de docenas de pacientes que lo han intentado y conseguido. Al principio puede suceder que la persona que hace el comentario cariñoso a su par, lo sienta como antinatural, tanto como quien lo recibe y quizás descalifica a su pareja porque “sólo lo está diciendo después de que lo sugirió el terapeuta”. Ambas resistencias se solucionan cuando estas señales de afecto se reiteran lo suficiente en días y semanas y llega el momento en que se internalizan, esto es, se tornan naturales y automáticas, del mismo modo como quien ha aprendido a manejar una bicicleta tras un par de caídas y ya ni siquiera piensa en cómo hacerlo.

Hoy en día, mucho más que nunca, la cosa no es tan fácil. Como he puntualizado repetidamente a pacientes y alumnos de postgrado de la clase de consejería de pareja que dictara por muchos años, las parejas entran en la relación solo a medias; dejan un pie afuera “por las dudas” para que el eventual fracaso no duela tanto porque han invertido poco en ella; otros, influidos sin darse cuenta por factores múltiples como la necesidad hedonista de obtener una gratificación inmediata, la falta de tolerancia y paciencia que parece haberse multiplicado en el planeta cual plaga bíblica, el individualismo extremo que se promulga desde el capitalismo salvaje y desde múltiples ámbitos culturales, el fracaso visible de algunos progenitores, el aislacionismo social, multiplicado más recientemente por la pandemia, los altos y bajos de la economía, la comunicación virtual en vez de un más sano y real cara a cara, y el tecnologismo, entre otros.

Digámoslo así: Si no creo que algo es posible –en nuestro caso, una convivencia de pareja satisfactoria y perdurable–, no voy a realizar esfuerzos para lograrlo. Si no creo que existen las playas del Caribe, jamás se me ocurrirá comprar un boleto de avión para llegar a ellas. Habrá notado el lector que acabo de deslizar la palabra esfuerzo. Pero, cómo, ¿hay que hacer esfuerzos para mantener una relación de pareja? Nuevamente me puede decir algún paciente o estudiante: “Eso suena muy raro, ¿no es que todo en una relación debe ser espontáneo y sin esfuerzos? Aquí viene el otro componente básico de la psicoeducación en la materia: si creo que sí existe el Caribe y compro un pasaje de avión, el vehículo que me va a transportar allí necesita obviamente de combustible y mantenimiento. Nadie puede ser tan ingenuo de creer que la nave anda sola, que no necesita revisar periódicamente sus sistemas –lo que yo denomino “energía de mantenimiento del vínculo”–, y que no necesita combustible suficiente para llegar a destino, –lo que llamo un quantum de afecto o amor suficientemente grande que pueda sobrellevar los sacudones y tormentas que forman parte de todo periplo prolongado.

En suma, si creemos que el amor es posible, si creemos que una relación de pareja puede ser plenamente satisfactoria y duradera, y si aplicamos esto que la ciencia y la psicología experimental descubren como el realizar pequeñas y sostenidas inversiones de afecto, cariño y atención, la satisfacción marital es altamente posible. Una cosa más: aunque una pareja pueda llevarse muy bien a pesar de que tenga etnias, nacionalidades, edades, religiones o culturas distintas, es casi imprescindible que tengan “sintonía energética”, mi manera de explicar que ese par de seres humanos que deciden compartir la vida y sus avatares, tengan energía e intereses similares. Si el hombre anhela que llegue el fin de semana, por ejemplo, para levantarse a las siete de la mañana a respirar aire puro y dar un paseo mientras que su pareja no abre un ojo hasta las 11 de la mañana, o si la mujer goza de actividades culturales diversas pero el hombre sólo vive para una sola, digamos, el fútbol o la televisión, esa convivencia puede tornarse muy difícil, aburrida y hasta odiosa. De allí la imperiosa necesidad de mantener un noviazgo –un vínculo exclusivo o como lo quieran llamar ahora– de al menos un año para explorar mutuamente si esas energías, valores e intereses de vida son compatibles.

Para todas aquellas parejas –incluyendo a sus hijos y nietos– que están en camino de serlo y de solidificar su vínculo, espero que estas pautas les sean provechosas.

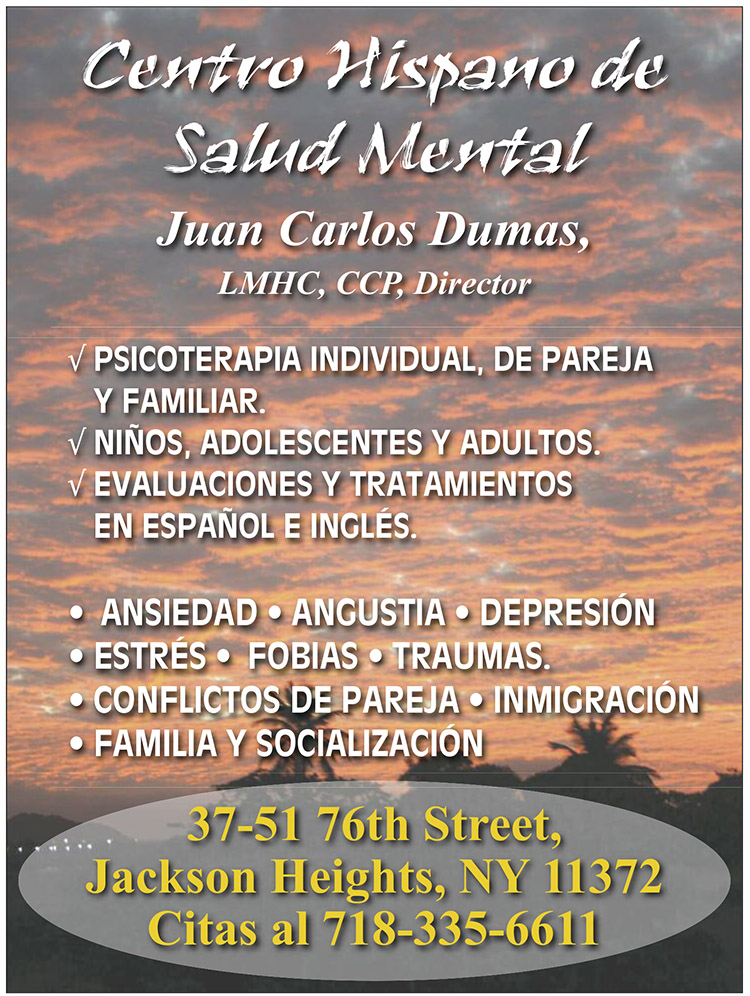

*Juan Carlos Dumas es psicoterapeuta, escritor y educador público. Consultor en Salud Mental para la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, preside el Comité de Asesoramiento en Salud de North Manhattan y el Centro Hispano de Salud Mental en Queens.