por Juan Carlos Dumas, Ph.D.*

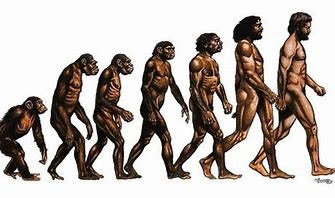

especie Homo Sapiens es, mitologías y cuentos bíblicos aparte, el resultado fantástico de enormes fuerzas modeladoras que, actuando en la Naturaleza en una búsqueda permanente de garantizar la vida de las especies, transformaron un grupo de simios antropomórficos en Neandertales y Cromagnones tan inteligentes como atípicos. Cuando aplicamos los principios de la Psicología Evolucionista (PE) al estudio y comprensión de la conducta humana actual, debemos recordar que el hombre del siglo XXI mantiene una cantidad de características y recursos de supervivencia que le fueron sumamente útiles en y desde la prehistoria, pero que hoy resultan ineficaces en algunos casos y peligrosos en otros.

Para aquellos clanes de 25 a 30 personas que comenzaban valientemente a poblar el planeta desde Kenia y Etiopía (y probablemente también desde la China y Mongolia prehistóricas), éstos que realizaban todas sus faenas y quehaceres en comunidad y con un conocimiento palmario de cada uno de sus miembros, el uso del lenguaje y la palabra eran fundamentales no sólo para su comunicación eficaz, sino también en la creación de vínculos de afecto y confianza mutuas. Es fácil imaginar que la palabra emitida era directa, auténtica y valedera, y que aquel individuo prehistórico que mentía, exageraba, escondía o brindaba información errónea a sus compañeros de clan, perdía toda credibilidad y probablemente se exponía a castigos tan severos como el riesgo que su inconducta generaba.

De aquellos años fundacionales de la especie nos queda la relevancia excesiva que aún le damos a la palabra, hoy transformada en texto escrito, grabaciones y películas, y multiplicada hasta el hartazgo en pantallas informáticas, televisivas y telefónicas gracias a nuestra astucia neocórtica. De ahí la importancia de la publicidad, la propaganda y el discurso (público y privado) tanto y a veces más que la realidad que todos ellos empaquetan bellamente, sabedores de nuestra ancestral fragilidad. Hasta el psicoanálisis Lacaniano –con sus complejas deconstrucciones y reconstrucciones lingüísticas- y la neurolingüística brindan al discurso una posición preferencial en el panteón de la intelectualidad, aunque creo que lesionan su eficacia clínica toda vez que reducen la experiencia humana, el gran experimento de vivir y convivir, a qué es lo dicho y cómo se ha dicho, a una espiralidad concatenada que marea a más de un cristiano y que no lleva a ninguna parte. Claro que, en la vida cotidiana, importa tanto lo que se dice como lo que se calla, y en la vida clínica, el análisis de los silencios y del diálogo interno (ese que tiene uno con sí mismo buena parte del tiempo) son esenciales para el trabajo terapéutico.

Para el grueso de la especie, todavía, lo dicho es ley y lo que dice la etiqueta es lo que es el producto; la novia maltratada sigue insistiendo en que su novio dice que la quiere, aunque la trata peor que a un enemigo, y millones de personas en el mundo votan no al proyecto político más sólido o más cuerdo sino a la lengua más afilada de los candidatos. El talón de Aquiles, obviamente, está en que mantenemos un grado peligroso de ingenuidad e hipervaloración respecto de las palabras. Tendemos a creer que discursos son acciones y que lo proclamado es o va a ser cierto. Así, aquellos miembros de nuestra harto multiplicada especie que no hubieran sobrevivido un día al castigo de sus honestos congéneres ancestrales, crean el “Centro para la Defensa de la Democracia” que es, exactamente, lo contrario: un satélite (no un centro) de grupos de poder en Washington dedicado a agredir (no a defender) democracias electas en Latinoamérica que no son de su fascista agrado. Así, lugares de sórdida tortura en una Irlanda católica que, como tantas otras, fue ciega, sorda y muda a los abusos sistemáticos de niños y niñas desamparadas por casi 100 años, llevan nombres evocativos de dulzura Disneyiana como “Refugio de Amor” y “El Puente Dorado” –cuando en verdad fueron hasta hace poco sitios donde hermanos, monjas y curas psicópatas y perversos cometieron toda clase de atrocidades contra niños huérfanos y abandonados, contra muchachos con irrisorios problemas de conducta que hoy trataríamos en una docena de sesiones terapéuticas, contra los hijos ya estigmatizados de madres solteras, padres pobres, enfermos o abusivos. ¿Y se ha levantado algún Cristo a flagelar a tanto fariseo? Apenas ahora, y en parte porque el letrero institucional lee “refugio de amor” o “el puente dorado” y así es difícil que nuestro cerebro paleolítico asocie su mensaje cariñoso y compasivo con lo que estos orfanatos y escuelas de reclusión eran en realidad, centros de tortura infanto-juvenil.

En estas hondas rendijas entre lo proclamado y lo realizado, entre el cartel y el hecho, sobrevive aun tanta cucaracha que no termina de morir, tan resistente a documentos periodísticos reveladores, a testimonios de víctimas, a juicios públicos y comisiones investigadoras “de la verdad” que nuestros ancestros pintarían sus rostros con señales de guerra y agitarían sus macanas alrededor de la hoguera paleolítica. Si cree que exagero, lea por favor en detalle la magnitud de los abusos cometidos por tantos “curas” que no curan y “hermanos” que no hermanan en cien años de historia irlandesa, ampliamente documentados por la comisión que estudió el caso por 9 largos años a pesar de tremendos boicots políticos y eclesiásticos: empujones, golpes, puñetazos, flagelaciones y pinchazos en todas partes del cuerpo; uso de bastones, palos, metales y otros instrumentos en golpizas a veces fatales; palizas con los niños desnudos colgando en ganchos desde el techo; uso de perros para amedrentar y horrorizar al mejor estilo Abu Grahib; “tratamientos” de agua helada o hirviente; laceraciones y cortes con tijeras y armas blancas; privación severa de alimentos, agua, descanso y sueño; violaciones (vaginales y anales) y abusos sexuales sistemáticos por una o más “personas” a veces acompañados por tortura…

Lamento decirle que no hay diferencia entre estos crímenes y un sistema carcelario –en todas las Américas– en el que el abuso de jóvenes y adultos es claramente pandémico. ¿Cuántos de estos niños y niñas has desarrollado patologías sociales y quién de ellos se ha salvado de traumas psicológicos profundos? ¿Cómo es que nadie ha pagado por sus crímenes, allá en Irlanda o aquí en Nueva York? Pues nadie ha pagado, así sin más. Lo mismo que en tantos casos de discursos y promesas bañados en sangre que ya no me queda espacio para enlistar, desde la masacre de taínos del antiguo Porto Rico hasta la descarnada “limpieza étnica” y asimilación forzada de indígenas americanos por un sinvergüenza con cuyo cadavérico rostro seguimos adornando los billetes de 20 dólares. La próxima vez que vea un puente dorado, averigüe qué esconde debajo de su engañoso brillo.

*Juan Carlos Dumas es psicoterapeuta, escritor y profesor universitario de postgrado. Consultor en Salud Mental para la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, preside el Comité de Asesoramiento en Salud de North Manhattan y el Centro Hispano de Salud Mental en Queens.