por Juan Carlos Dumas, Ph.D.*

Bienvenida sea una religión que derrame en el amargo cáliz de la sufriente especie humana algunas dulces, soporíferas gotas de opio espiritual, algunas gotas de amor, esperanza y creencia.

Heinrich Heine, poeta y ensayista alemán. 1840

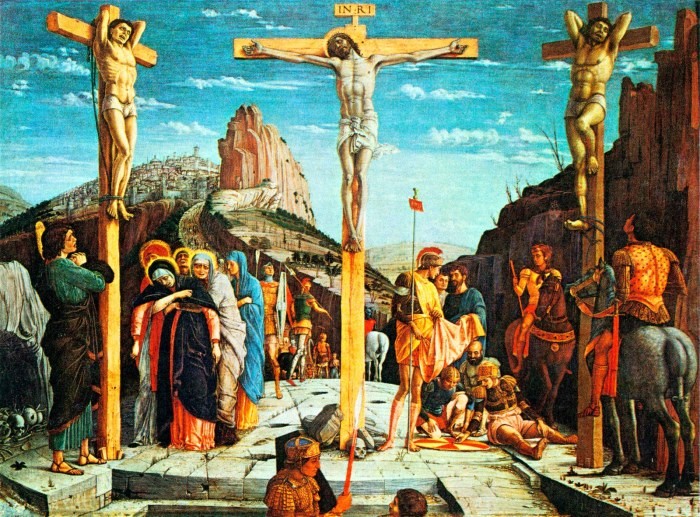

¿Quién mató a Jesús? Ésta es una pregunta válida especialmente en la Semana Santa, pero también estas otras: ¿por qué lo mataron? y ¿cuál era en realidad el mensaje de Cristo? Para contestar la primera, debemos tener en cuenta las otras dos. De acuerdo a los Evangelios, hay cuatro responsables de su muerte a los que podemos calificar como “secundarios”: Judas, porque lo traiciona con su “beso de la muerte”, Caifás, el sumo sacerdote de aquellos días, porque insiste en su condena a muerte, el procurador romano de Judea, Poncio Pilato, quien lo entrega a los fariseos, lavándose las manos públicamente, y el pueblo que elige la liberación del criminal Barrabás en lugar de la de Jesucristo. Pero no perdamos de vista a los responsables primarios de la pasión y muerte de este gran profeta: el mismo Jesús, quien sabía de antemano lo que iba a ocurrir con él y quien a pesar de su temor –“Padre, si es posible haz que pase de mí este cáliz”– decide inmolarse por su causa; y Dios, su Padre Celestial, quien, de acuerdo a la tradición cristiana “es quien envía a su único Hijo a lavar los pecados del mundo” por vía de su sacrificio personal.

Desde años ha, los que tienen motivos ocultos, prejuicios u odios raciales o religiosos, ven en la tortura y muerte de Jesucristo una oportunidad para levantar su dedo acusador, enfatizando que Judas Iscariote, Caifás y el pueblo que lo condena son todos judíos, lo cual es históricamente cierto. ¿Pero acaso Jesucristo mismo, sus apóstoles, sus fieles seguidores, y María, su tierna madre, no eran judíos también? Fustigar a la comunidad judía por la muerte de este increíble rabino llamado Jesús es tan absurdo como culpar a todos los italianos por la inopia y crueldad de Poncio Pilato. Tratando de poner las tres preguntas al comienzo de mi nota en una sola respuesta, podemos decir que Jesús de Nazaret decidió inmolarse y cumplir la voluntad de su Padre para materializar una propuesta espiritual radicalmente distinta a los preceptos de su época, para lo cual los roles de “traidor”, “instigador”, “enjuiciador” e “ignorante” eran penosamente necesarios.

En mi humilde opinión, el mensaje central de Cristo no se encuentra tanto en su pasión sino en su obra y en su filosofía. Donde reinaba un Jehová bíblico cruel, caprichoso y vengativo, Jesucristo nos retrata un Padre Celestial generoso, comprensivo y lleno de amor por sus criaturas. Donde dominaba el horrendo “ojo por ojo”, la venganza, el odio, la culpa y la vergüenza, Jesús invoca sistemática, radicalmente el perdón, la tolerancia, la paz y la reconciliación. Así como lo hiciera Buda 500 años antes respecto del policromo Hinduismo que lo precedía, este Nuevo Profeta nos alienta a prestar más atención a los caminos interiores que a las ceremonias exteriores del culto. En la Edad Media, cuando el mundo sufría el horror de las pestes, las guerras constantes y la precariedad de una vida inevitablemente abyecta, visualizar la pasión de Cristo tenía una gran utilidad psicológica compensatoria y socialmente sedante, más o menos en estos términos: “Nuestro sufrimiento cotidiano no es peor que la pasión y muerte del Señor.” Lograban así un alivio relativo a tantos males, además de una esperanza paradisíaca y de resurrección sin la cual las religiones perderían gran parte de su encanto.

Desgraciadamente, a muchos se nos pierde de vista el “aquí y ahora” del mensaje del Cristianismo –es decir, su aplicación temporal– tanto como la de toda otra religión o filosofía que elige el amor sobre la violencia. Los religiosos pedófilos laceran más a Cristo que los azotes de los soldados romanos; las masacres tan frecuentes en nuestro planeta son más espantosas que las 10.000 crucifixiones ocurridas en Palestina durante la vida de Jesús; las miserias de tantas regiones donde los niños escuálidos juegan en las mismas aguas nauseabundas de la que beben los también escuálidos puercos que deambulan por la calle, deberían dolernos más que las espinas de la corona de Cristo. Si no es así, abortamos el mensaje amoroso de Jesús, que, junto a la compasión budista y la armonía del Tao, son cada día más necesarias en nuestras vidas. En el confuso y peligroso “aquí y ahora” que nos toca vivir, la visión de un Jesucristo que es a la vez rabino judío, profeta venerado por los musulmanes, y modelo cristiano de vida (no de muerte) es reparadora a nivel individual y abre la esperanza de una sociedad pluralista y tolerante, una que busca más las coincidencias espirituales que cualquier maliciosa discordancia. Si hay algo peor que la religión como “opio de los pueblos” –como la llamaba Karl Marx y Kant y Heine antes de él– es ella misma como un acicate para la violencia.

Si me lo permite, me despido con un poema alegórico:

Los Siete Lamentos

No sólo fue la lanza del soldado

la que se hundió fatal en tu costado;

también partió tu corazón, salvaje,

tanta otra gente que ignoró el mensaje

de amor que diste al mundo atribulado,

dejándote morir crucificado.

Gentil hijo del mismo pueblo hebreo

que, incólume a tu amor y fariseo,

a gritos le pidió al rector Pilatos

tortura, cruz y muerte al mismo rato,

dejándolo partir al homicida,

trocando a Barrabás, vida por vida.

Apóstoles, ingenuos pescadores,

miraron tu martirio y tus dolores,

negándote tres veces sumergidos

en un pavor cobarde y compungido

que en nada te ayudó, pobres nefarios,

a recibir a Dios en el Calvario.

Así somos, humanos traicioneros,

los Judas que te venden por dinero,

los Pedros que reniegan de tu nombre,

los que odian con pasión a Dios y al hombre;

milagro irresoluto e imposible:

limpiar sus corazones insensibles.

¡No bajes más del cielo sempiterno

que sólo el odio cunde en este averno

plagado de infortunios y violencia!

Lo poco que ha quedado de tu herencia,

resaca son de ritos y rituales

y rezos de orfandad dominicales.

Disfruta de tu Madre encantadora

que sí lloró por ti y fue protectora,

y de esas dulces santas, las Marías,

que oraron con dolor tras tu partida.

El resto fue ignorancia, fue tortura,

y nada de tu nombre aquí perdura.

Así que, Jesucristo Nazareno,

no vuelvas a beber de este veneno;

descansa en las praderas de la Gloria

y deja que estos burros en la noria

su marcha sigan ciega hacia el ocaso,

mas no te culpes tú por su fracaso.